サイト概要を見に来ていただきありがとうございます。弊サイトの作者であり運営者の「うえだりゅう(上田 龍) 」と申します。

プロフィールの詳細は【運営者について】でまとめています。

パソコンの教科書

当サイトパソコンの教科書(pctextbook.com)はパソコンの使い方やパソコンの選び方などを解説しているブログメディアです。

サイト名に「教科書」という名前を付けてしまいましたが、実際のところは、運営者である私がパソコンを購入したり使用したりする際に感じたことをまとめた備忘録のようなものです。教科書のように、整然と美しく情報が整理されているわけではありません。

もちろん、網羅的で分かりやすい内容を目指してはいるものの、ワンマン運営となり網羅的なまとめはできていないカテゴリが多いように感じます。すみません。

僕自身、パソコンに関する職に就いたこともなく、関連する資格を持っているわけでもありませんが、「ただパソコンが好きで、おもしろい」という思いだけで、このサイトを作成し、運営を続けています。パソコンが使えるだけで、かなり人生が有利になりますからね。

流行りの動画コンテンツなどと比べ、検索からの情報収集はやや下火になってきているものの、公開している内容の鮮度を保てる文章が適していると思いサイトとして運営をしています。

初めてパソコンを持ったのは高校1年生

時は遡り、僕が高校生になったときのことです。高校に入学するのと同時に、両親からお祝いとして買ってもらったNECのノートパソコンが、僕のパソコンデビューのきっかけでした。

今でもはっきり覚えているのは、赤色のLAVIE(ラヴィ※NECのパソコンブランド名)LS150/JS6Rというモデルを、約12万円で買ってもらったことです。当時の価値観としては高校生でパソコンを買ってもらうことは普通ではなく、両親には今でも感謝しています。

しかし、高校入学と同時にパソコンをフル活用していたかというと、正直なところ微妙です。近所のGEOでDVDを借りて、部活が休みの日に観るくらいで、調べものなどはほとんどスマホで済ませていました。

なぜかというと──

驚くほどに、パソコンの動作がカクカクだったのです。

起動に1分、安定して使えるようになるまでさらに2分。ブラウザを開いて検索できるようになるまで30秒。WordやExcelを起動するには2分以上。

……

…

このパソコン、12万円ですよ?

もしかして壊れているのか?あるいは騙されたのか?それとも、パソコンとはこういうものなのか?

そんな疑問を抱えながら調べていくうちに、「スペック」という概念がパソコンには存在することを知りました。いろいろと調べる中で、自分のパソコンに搭載されているメモリが4GB、CPUがPentium(ペンティアム)であることを理解します。

購入した2012年当時、メモリ4GBはごく一般的な仕様でしたが、CPUについてはそうではなかったようです。

当時のCPUの性能

- core i7

→最高性能 - core i5

→ハイスペック - core i3

→ミドル~ロースペック - Pentium←これ

→軽い作業以外はカクカク - Celeron

→何をするにもカクカク - Atom

→ほとんど使い物にならないネットブック専用CPU

こうした情報はネット上に数多く出回っていて、当時は「Core i9」や「Ryzenシリーズ」もなく、AtomはCeleronの下位に位置づけられる独立したCPUとして販売されていました。つまり、Pentiumは性能ランクで下から3番目のエントリーモデルだったわけです。

家電量販店で対応してくれた店員さんは、「ブラウジングはもちろん、Officeや動画視聴も快適に使えますよ!」と笑顔で説明してくれましたが、実際にはかなり動作が重く、理想とはかけ離れていました。当時、パソコンの性能に関する知識が僕にも両親にもなかったことが、原因の一つだったのかもしれません。

パソコンにはスペックがあるということを知り、「次買う時は絶対に後悔しないように買う!」と強く心に決めました。

この「メモリ4GB」「Pentium」搭載パソコンをはどうする

とはいえ、「次買う時は…」といっても、Pentium搭載のノートパソコンで12万円だった当時、より性能が高いモデルとなると20万円前後が相場。簡単に買い替えられるような状況ではありません。「使い物にならないから、もう一台買ってほしい」なんて言えませんでした。

何とかできないかと思い、「パソコン 性能を上げる方法」や「パソコン 改造」といったキーワードで検索しまくっていたところ、CPUやメモリの交換が可能だと知ります。※現在は交換できないパソコンがほとんどで、当時も現在も分解は非推奨。

どうやら、CPUを交換してメモリを増設、または差し替えることでパソコンのスペックは変えることができるらしい。(非推奨)

希望の光が見えたところで、搭載されているCPUと同じソケットの(互換性がある)Core i5 のCPUと、同じ規格(DDR3)の4GBメモリを中古で購入。パソコンを分解(※真似しないでね)してCPUの換装&メモリを増設。

パソコンが劇的に速く動くようになりました!(放熱グリスを汚れだと勘違いして完全にふき取り、一度熱暴走させたのはいい思い出。笑)

ここで「快適に動くパソコン」と「パソコンのスペックが決まる仕組み」という偉大な知見を得ることができました。これが僕のパソコン人生の始まりであり、パソコンが好きと思うようになったキッカケです。

大学生になるとパソコン好きが加速

高校を卒業し、大学進学のために名古屋へ引っ越すことになりましたが、僕のパソコンへの興味はそこでさらに加速していきました。

名古屋にある「大須商店街」は、パソコン好きの間ではよく知られた電気街。さまざまなパソコンやパーツが驚くほど安く売られている場所を知ってしまい、僕はすっかり夢中に。

とにかく高性能なパソコンが欲しかった僕は、いよいよ「ゲーミングパソコンを買おう」と決意します。

僕が選んだのは、Dellの「Alienware Aurora R4」というゲーミングパソコンでした。

このモデルは2013年に発売されたもので、定価はおよそ35万円。しかし、僕が購入した2015年当時、中古で8万円という破格の値段で売られていました。ネットで探したときは、どこも15万円を下回るような価格ではなかったはずなので、なぜこれほど安かったのかは今でも謎です。

少し部屋が散らかっている当時の写真しか残っていませんが、このパソコンは側面をワンタッチで開けることができる構造で、パーツの交換がとても簡単でした。

今ほど自作パソコンが広まっていなかった時代に、「デスクトップパソコンを分解する」というハードルを下げてくれた製品だったと思います。これを選んだ自分を今でも少し誇らしく感じます。(これでなければ分解しようとは思わなかった)

NECのノートパソコンから、Alienware(ゲーミングデスクトップ)に移行したことで、僕のパソコンに対する理解はさらに深まりました。HDDからSSDに交換するとどう変わるのか、CPUの交換によって何が速くなるのか、メモリを増設してもあまり体感が変わらない場面があるのはなぜか。こうした疑問の答えを、実際に触れながら自然と学んでいきました。

このころから家電量販店で案内してくれる店員さんに質問をすると、店員さんがPentiumの様にフリーズしてしまい、質問を重ねるとパソコン部署の偉い人が対応してくれるようになりました。(ちょっと嫌な奴)

パソコンに強い=人生がかなり楽になる

大学生時代の中盤あたりからパソコンやインターネットについて詳しくなった僕ですが、ここで大きな事実に気が付きます。

パソコンに強い=人生がかなり楽になる。

現代社会において、パソコンは間違いなく最強の道具のひとつです。使いこなせば大学のレポートは短時間で終わるし、物の価格を比較して最安値で購入できる。動画も音楽も楽しめるし、自分で何かを制作することも可能です。ゲームも遊べるし、人とのつながりも増えます。ホームページやブログも作れますし、ネットを使って収入を得ることだってできます。

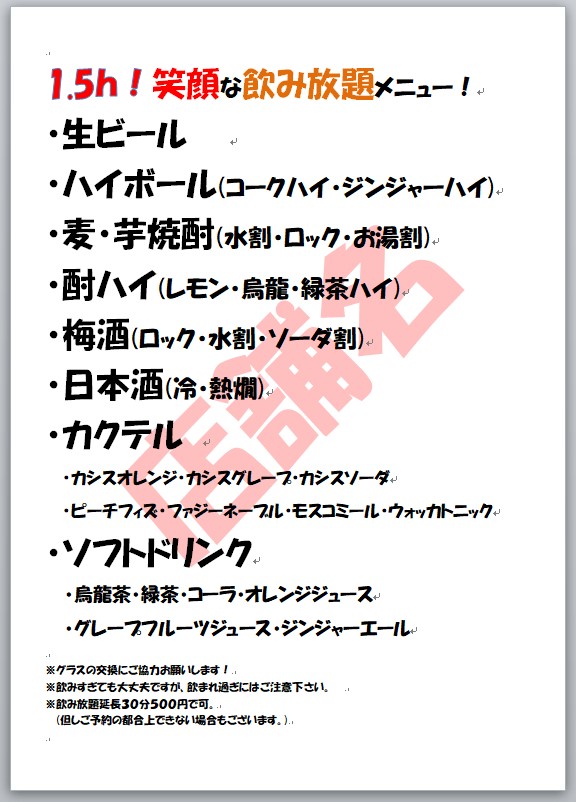

パソコンのすごさを初めて実感したのは、居酒屋でアルバイトをしていたときのことでした。新メニューのポップやメニュー表を作成して印刷しただけで、時給とは別にお金をいただいたのです。周囲のアルバイト仲間との違いは、パソコンが使えるかどうかだけでした。

当時、自分が作ったWord形式のメニューが今でも残っています。店舗名の透かしだけは変更していますが、内容はそのままです。

このメニューを印刷して各テーブルに置いておくだけで、新しいものを作るたびに数千円もらえていました。「パソコンが使えるだけでこんなに特別扱いされるのか……」と、うれしい気持ち半分、不思議な感覚を覚えていたのを今でも覚えています。

正直、このくらい簡単にできるじゃないですか。

当時の店長やバイト仲間がたまたま全員できなかっただけだかもしれませんけどね。

パソコンが得意だと周囲に広まる

大学生のころから本格的にパソコンにのめり込み、そのスキルがどんどん身についていった結果、「パソコンに詳しい人」という評判が、親戚や友人、両親の知り合いにまで広がっていきました。

得意分野なので教えるのはそれほど苦ではなく、「ちょっとLINEや電話で教える程度なら楽かな」と最初は軽く考えていました。しかし、思っていた以上に頼られる機会が多くなっていきます。

- パソコンの使い方が分からない。

- パソコンを買うならどこがおすすめ?

- 買ってみたんだけど、設定ってどうすればいいの?

- スマホの調子が悪い。

- 格安SIMってどこがおすすめなの?

- 光回線のおすすめはどこ?

- Wi-Fiルーターの調子が悪い!

こういった相談が、あらゆる方面から届くようになりました。

質問の内容自体はそこまで難しくないので対応自体は可能でしたが、数が多すぎて僕の時間がどんどん奪われていきました。しかも、教えることが本業というわけでもないので、お金をいただくのも気が引けます。

そんな状態が1年ほど続き、「さすがにこのままではまずい」と感じるようになります。

「パソコンの教科書(本サイト)」の誕生

貰った質問をリンク1つで返せるサイトを作ろう。

そんな思いからパソコンの教科書的なサイトを作ってみることにしました。幸い、高校生の終わりごろからブログを書いていたことや、パソコンにハマっていたおかげで、少しだけWEBサイト制作の知識はありました。

2020年にこのサイト用にドメインを取得し、同年6月から本格運営を開始し今に至ります。

パソコンの教科書の内容について

このサイトでは、パソコンの使い方やトラブル対処法はもちろん、パソコンの選び方やお得な購入方法なども紹介しています。

使い方や操作に関する記事は、サイトのお問い合わせフォームや、記事下のコメント欄に寄せられた質問の中から、件数の多いものを優先的に取り上げています。できる限り疑問を解決できるような内容を目指して執筆しています。

パソコン関連の情報を、できるだけ丁寧かつわかりやすく解説していますので、今後とも「パソコンの教科書」をどうぞよろしくお願いいたします。