このページではノートパソコンの選び方を中心に解説しています。デスクトップパソコンを検討している方や、デスクトップパソコンもしくはノートパソコンのどちらを購入するか迷っている方は以下のリンクへ。

デスクトップパソコンも検討している方はこちら!

まずはノートパソコンを使って「何がしたいか」を明確に決める!

まずは、自分が何をするためにノートパソコンを買うのかを決めておきましょう。

パソコンでできること(一例)

- 文章・表作成(主にOfficeソフトの利用)

- メールの送受信などの事務作業

- インターネットで調べ事

- SNSの利用

- YouTubeやVODを視聴

- テレビ電話・テレワーク

- ネットショッピング

- プログラミング

- オンラインゲーム

- FX・株取引

- 動画編集・音楽編集・作曲

など

細かいところまで上げればパソコンでできることは無限にありますが「自分がノートパソコンを使ってやりたいこと」が実現できるだけのスペックを決める必要があります。

関連:»パソコンでできることを必要なスペックと合わせて紹介。【パソコンを使ってできる趣味・仕事】

高性能グラフィックの有無に注意

ノートパソコンを使ってできるこの中でも、高性能グラフィック(CPU内蔵グラフィックとは別のグラフィックボード)が必要な用途に関しては少し選び方が変わります。

高性能GPUが必要になるケース

- 3Dモデリングや高画質なCG制作をする

- YouTubeにアップするための動画の作成、編集をする

- 高画質な3Dグラフィックを用いたオンラインゲームをプレイする(FPSなど)

- 機械学習や物理演算などの膨大な処理を伴うソフトウェアを使う

一例ですが、これらの用途に関しては普通にノートパソコンではスペック不足となり、快適に動作しない可能性がります。グラフィックボードを搭載したノートパソコンに関してはゲーミングノート・クリエイター向けノートの項目にて解説していますので、これらの用途に使うパソコンを選ぶ際には少しだけ注意してみてください。

逆にこれらのタスクを一切行わない場合はCPUとは別のグラフィックは必要ありません。

現行ノートパソコンで主流モデルはこの4タイプ!

2020年現在、ノートパソコンのタイプは大きく4つに分類することができます。

主流なノートパソコン4タイプ

- 大型ノート(スタンダードノート)

→15.6インチ〜 自宅内であればストレスなく持ち運べる!大画面で使いやすさ◎ - 薄型・軽量ノート(モバイルノート)

→毎日持ち出して使う13〜14インチの薄型・軽量ノート - 2in1ノート(セパレート・コンバーチブル)

→タッチ対応でタブレットとしても使えるノートパソコン - ゲーミングノート・クリエイター向けノート

→高性能GPU(グラボ)を搭載した大型ハイパワーノート

内部の性能だけでなく外観や大きさ、重さなども使い方を大きく左右する要因になりますので、ここから詳しく解説させていただきます。

大型ノート(スタンダードノート)

パソコンを使う時間はほとんど自宅で、あまり外に持ち運ばない方には「大型ノート(スタンダードノート)」がおすすめです。

ディスプレイサイズが15インチ以上になると、同じ解像度のディスプレイであればコンパクトなノートパソコンよりも動画や写真、文字などが大きく表示されるため快適に使用でき、目の疲れも軽減できます。

さらに、ディスプレイサイズ=パソコン本体のサイズとなり、キーボードを搭載するスペースも大きく確保できるため、テンキー(右サイドの数字キー)付きでタイピングも快適に行うことができます。

常にカバンに入れて持ち運ぶという点では不向きですが、自宅にデスクトップパソコンを置くスペースを確保できない、もしくはおきたくない方に最適なノートパソコンです。

薄型・軽量ノート(モバイルノート)

持ち運ぶことを前提に作られた薄型・軽量な「モバイルノートパソコン」は主に13~14インチのモニターを搭載しており、重さが1.3㎏くらいまでに設計されています。

最近は、1㎏を大きく下回り、カバンにパソコンを入れていることを忘れてしまうほどの超軽量なモデルも多くで始めたので、毎日パソコンをストレスなくもち運びたい大学生やビジネスマンの方におすすめです。

上の画像は富士通製の「LIFEBOOK WU2/D2」というノートパソコンで世界最軽量モデル。重量が驚きの698gとなっており、ここまで軽い国産パソコンが出始めています。(日本のモノづくりすごい!)

ノートパソコンの一般的なサイズと言えば「モバイル向けの13.3インチ」から「スタンダード(据え置き・大型)の15.6インチ」までとなります。基本的にこの範囲内のノートパソコンはどこのメーカーのラインナップにも並んでいるので、外観や性能、価格、重量などを比較してメーカーを選んでください。

もっと詳細なディスプレイサイズやノートパソコン本体のサイズ感については、以下のページで解説をしています。

関連:»ノートパソコンの画面サイズ(インチ数)の選び方を解説。一覧から目的の大きさを見つけよう。

2in1ノート(セパレート・コンバーチブル)

「2in1(ツーインワン)ノート」はタッチ操作やスタイラスペンが使用可能なディスプレイを搭載しており、タブレットとしても使えるように設計されたノートパソコン。

直感的かつ簡単にメモや絵などを手書きで残すことができるため、普通のノートパソコンとは一味違った使い方ができます。

コンバーチブル

セパレート

キーボードがマグネット式で脱着可能な「セパレートタイプ」と画面とキーボードを360°回転できる「コンバーチブルタイプ」の2種類があります。

コンバーチブルタイプのノートパソコンは通常のノートパソコンと同じでキーボード側にメインボードが格納されていますが、セパレートタイプは分離しても使えるように、ディスプレイ側にメインボードが入っている構造になっています。

通常のノートパソコンとは構造が異なり、ディスプレイ側が分厚く、キーボード側が薄くなっているので、本体(ディスプレイ側の)裏のスタンドで支える仕組みでノートパソコンのように使うことができます。

セパレートタイプはノートパソコンではなく「タブレットPC」という表現がふさわしいかもしれませんね。

大きなiPhoneと言う印象の方も多いかもしれませんが「iPadシリーズ」も分類はパソコンとなるので、当サイトではiPadもセパレートタイプのパソコンとして紹介しています。

ただ、完全にWindowsやMacの互換となるかと言われればそうではないので、パソコンとして購入する場合は注意が必要です。

関連:»iPadはどこまでパソコンの代わりになる?(ページ準備中です。今しばらくお待ちください。)

また、iPadの購入を検討している方は下記のページをご覧ください。パソコンの一部としてサイト内で取り扱っていますが、このページでiPadについて触れるのはここが最後です。

関連:»用途別で見た中古iPad(型落ち)のおすすめ&コスパ重視の狙い目を中心に全シリーズ比較。今の新品はあまりにも高い。

ゲーミングノート・クリエイター向けノート

マウスコンピュータのハイエンドノート【DAIV & G-Tune】

ノートパソコンの中でも最もハイエンドな立ち位置となるのがゲーミングノートとクリエイター向けノートです。

高性能で大画面を搭載したものがほとんどですが、普通のノートパソコンと比較して、最も違いのある部分がグラフィックボードを搭載しているところ。

高性能GPUが必要になるケース

- 3Dモデリングや高画質なCG制作をする

- YouTubeにアップするための動画の作成、編集をする

- 高画質な3Dグラフィックを用いたオンラインゲームをプレイする(FPSなど)

- 機械学習や物理演算などの膨大な処理を伴うソフトウェアを使う

これらの用途を実現させるためにはGPUの中では性能が低いCPU内蔵グラフィックではなく、高性能な NVIDIA の GeForce GTX や RTX などのグラフィックボードを搭載しているノートパソコンを選ぶ必要があります。

グラフィックボード非搭載のノートパソコンを選んだ場合、動画制作時の書き出し(エンコード)は時間が長くなり、編集中のプレビューをなめらかに再生することができず、かなりストレスになってしまいます。

高画質な3Dオンラインゲームの場合はグラフィックボードを搭載していないと起動すらできないゲームタイトル多く、ゲーム用途でパソコンを購入するのであればグラフィックボードの搭載は必須です。

こういった性能詰め込まれたハイエンドノートは、薄型でノートパソコンの形ではありますが、入っている性能はデスクトップパソコンに近いものとなっています。

一部のクリエイター向けノートは強力なCPUと、同じCPUの中にある内蔵グラフィック(Intel Iris Xe グラフィックス など)のみで完結しているモデルあり、少し非力ではあるものの、エンコードのサポートなどで使われる分には十分な性能を発揮します。

CPU内装グラフィックしか搭載していないハイスペックノートパソコンは、基本的に普通のノートパソコンと同じパーツ構成となるので軽量化されている場合がほとんどです。

一方、ゲーミング用途となると強めの内蔵GPUでも満足にプレイできるゲームタイトルが少なく、ノートパソコンであってもGeForce GTX RTX系のグラフィックボードが必要です。

さらに、ゲーミングノートには高リフレッシュレートのディスプレイを搭載しているモデルがほとんどで、クリエイター向けノートよりもさらにスペックの高い構成となっています。

おすすめできるゲーミングノートやクリエイターノートをリリースしているメーカー一覧は以下の通りです。

| パソコンメーカー | 用途 | ブランド名 |

| クリエイター向け | ||

| ゲーミング向け | ||

| ゲーミング向け | ||

| HP |

クリエイター向け | ENVY(クリエイターモデル) |

| ゲーミング向け | OMEN by HPシリーズ |

|

| Dell |

クリエイター向け | Inspiron 16 Plus |

| ゲーミング向け | Alienware |

|

ASUS |

クリエイター向け | ASUS FOR CREATOR |

| ゲーミング向け | ROG TUF Gaming |

パソコンのスペックを理解する

- パソコンを使ってやりたいことが決まった!

- 欲しいパソコンの形状は決まった!

この2点が明確なれば、次に確認する部分はパソコンの内部スペックです。パソコンのサイズや形状でおおよそ決まってしまっている部分もありますが、スペックは搭載されているパーツによって決まるため、少しだけ知識をつけておく必要があります。

パソコンを構成する主要パーツ

- CPU(プロセッサー)

- メモリ(RAM)

- ストレージ(ROM(SSDやHDD))

- グラフィックボード(ゲーミングやクリエイター向けのみ)

- ディスプレイ

ノートパソコンは多くのパーツで構成されていますが、注目すべきはこの5点のみ。

CPUのグレードを確認

パソコンの中で最も重要なパーツといわれているのがCPU(プロセッサー)です。

「パソコンの脳みそ」ともいわれているパーツで、高性能であればあるほど複雑な処理を効率よくこなせます。Intel製CPUは『Core i7 XXXX(数字)』というような表記で型番が決まっており、同じ Core i7 でも末尾の数字が大きくなれば世代が新しく性能が高いものとなっています。

今まではIntel製CPUが断トツのシェアを獲得していましたが、2019年後半からは勢力図が一転し、AMD製CPUであるRyzen(ライゼン)シリーズなどがシェアを伸ばしてきました。

現行機種ではIntel(インテル)製CPUとAMD(エーエムディー)製のどちらかが搭載されており、パソコンの中身を見なくても、ステッカーでどちらが搭載されているのかを見分けることができます。

| Intel | AMD | 性能評価 |

| Core i9 | Ryzen9 | |

| Core i7 | Ryzen7 | |

| Core i5 | Ryzen5 | |

| Core i3 | Ryzen3 | |

| CoreM | - | 【Core iX】の下位シリーズ |

| Pentium | Athlon | |

| Celeron | A-Series | |

| Atom | - |

こちらの表は、あくまでザックリとした性能差を10段階評価したものとなります。

当サイトでも多数の相談をいただきましたが、「パソコンの動作が遅い!」という方のパソコンを診断したところ、半数以上の方がIntelの下位グレードであるPentiumやCeleronを搭載したパソコンを使っていることが分かりました。

「PentiumやCeleronは事務用途や趣味であれば十分な性能を持っています。」という説明を受けた方も多いかもせれませんが、全くそうではありません。

保存データが多くなってきたり、重いソフトを動作させる際にCPU(プロセッサー)に十分な性能がないとパソコン全体の動きがカクカクになってしまいます。

CPU選びのポイント

比較的軽めな事務作業などであってもRyzen3やcore i3以上のCPUを搭載した物を選ぶようにしてください。

さらに、仕事、趣味問わず毎日パソコンを使うようであればRyzen5やcore i5を搭載しているパソコンをおすすめします。

ゲームやクリエイティブな用途にパソコンを使うなら、迷わずハイエンド!

現行のノートパソコンのCPUはほぼ100%交換が不可能となっていますので、選んだCPU(パソコン)が性能不足であれば買い替え以外に選択肢がなくなってしまいます。迷ったら少し上の性能を選ぶことをおすすめします。

メモリの搭載容量を確認

メモリ(RAM-ラム-)はストレージよりも高速な記憶スペースではありますが、データを保存する場所ではなく、作業中や処理中のデータが一時保存される場所です。

メモリが多ければ多いほど同時に展開できるソフトが増え、より重いソフトを扱うことができます。

現在最新の「Windows11」はパソコンを起動させているだけ(アイドル時)でも2GBほどメモリを消費してしまうため、4GBでは何をするにも空き容量が足りません。

メモリ選びのポイント

少し前までのパソコンのメモリは4GBが主流でしたが、現在は8GB以上のモデルが主流となっています。

どんな用途を目的としていても、メモリ4GB以下は選ばない方がいい。

軽作業用や動画を見るだけといったライトな使い方であれば割り切って4GB搭載モデルを選ぶの正解かもしれませんが、後々性能が欲しくなってしまうことが多いため、余裕を持った選択をおススメします。

動画編集や映像制作、CG制作、ゲーム用途などの重い動作が要求されるパソコンにおいては16GBもしくは32GBのメモリ容量が搭載されたパソコンをおすすめします。

関連:»映像制作・動画編集用パソコンに必要なスペックを自作歴5年の僕が徹底解説!

関連:»失敗しないゲーミングPC選び方のポイントを解説【おすすめのゲーミングPCも紹介】

ストレージの容量と種類を確認

パソコン内部のすべてのデータを保存しておくストレージですがSSD(ソリッドステートドライブ)とHDD(ハードディスクドライブ)の2種類が存在します。

最近は速度の速いSSDを搭載したモデルが主流で、HDDをメインストレージ(WindowsにおけるCドライブ)に搭載してあるパソコンはほとんどありません。

また、デスクトップパソコンにはメインストレージにSSD、サブストレージにHDDを搭載したハイブリッドモデルも主流です。

| 搭載ストレージ | 合計容量 | 容量当たりのコスパ | 速度 |

| HDD 2TB | 2,000GB | ||

| SSD 1TB | 2,000GB | ||

| SSD 500GB HDD 1,500GB |

2,000GB |

パソコン1台で大容量を確保したい場合は、全て高速なSSDにするよりも、OSやソフトウェアが入るメインストレージをSSD、データを保管しておくだけのサブストレージをHDDにすることで、容量当たりのコストを下げることができます。

ノートパソコンの場合は「外付けSSD・外付けHDD」を併用することでパソコンの容量を外部に確保することも可能です。

関連:»外付けHDD・SSDの種類や選び方を解説(ページ準備中です。今しばらくお待ちください。)

特別大きなファイルをパソコンに入れておかなければならない場合を除いては250GB程度あれば十分な場合がほとんどです。

また、クラウドサービスや周辺機器をうまく活用すれば必要に応じて必要な容量を買い足していくことができます。

代表的なクラウドサービス

- Googleドライブ

→Googleのクラウドストレージサービス - iCloud

→Appleのクラウドストレージサービス - Dropbox

→アメリカのDropbox, Inc.のクラウドストレージサービス

代表的なクラウドストレージサービスであれば料金に対しての金額に大きな違いはなく、自分が使い慣れているサービスに近いものを契約して利用していくのがベストです。

ストレージ選びのポイント

250GB以上のSSD搭載パソコンを選びましょう。

パソコンの中に保存しておきたいデータが多いのであれば500GB〜1TB(1,000GB)も視野に。

常にデータを入れておかなくても大丈夫なら、外付けHDDやクラウドサービスにデータを保存して管理。

パソコンの容量に関しては、正直「後からなんとでもなる」と考えておいても大丈夫です。

ディスプレイサイズと解像度

パソコンの画面サイズや解像度ってパソコンを選ぶ際には軽視しがちになっていまいますが、けっこう重要な要素。

画面サイズが大きくなればなるほど文字もその分大きく表示されるので、パソコンの画面サイズや解像度によって作業中の快適度や疲労感に違いが出てきます。

かといって、大きくすればするほど、ノートパソコン最大の利点の「持ち運べる」と言うメリットが薄くなってしまいます。どちらに寄ってもトレードオフとなるので、自分に合った最適なサイズを選択しましょう。

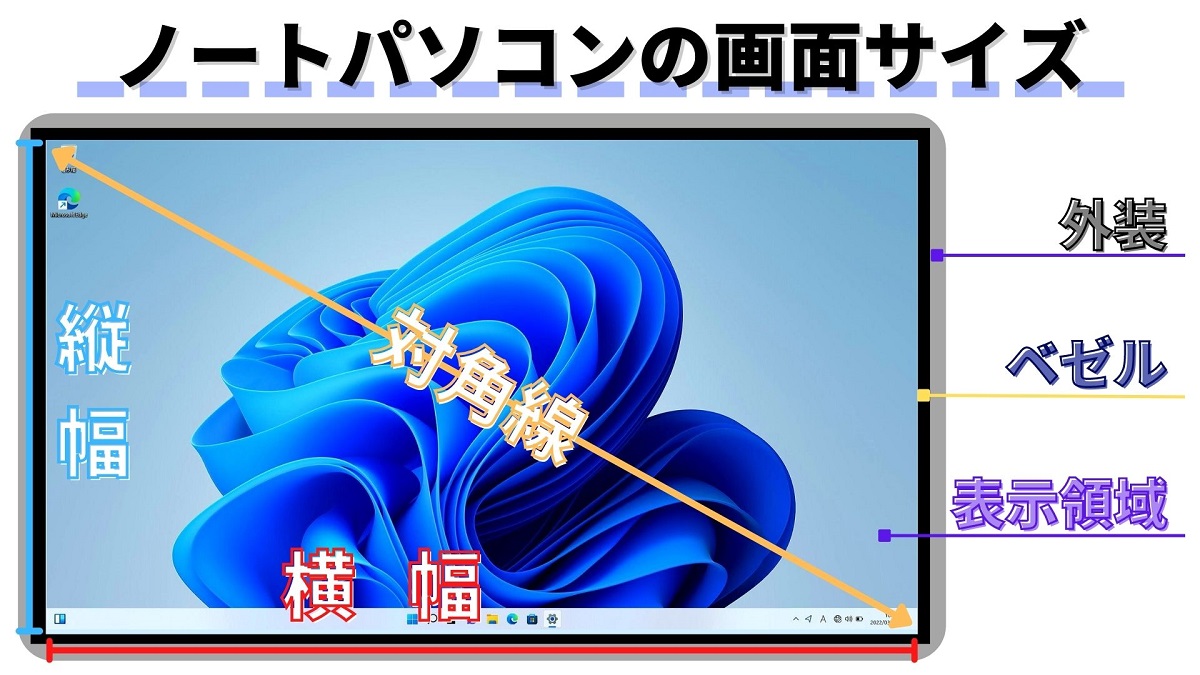

モニターサイズ

モニターサイズは主に『インチ』という単位で大きさが決まっており、対角線の長さや縦×横の長さでも判断することができます。

| モニターのサイズ | 対角線の長さ | 画面の横×縦(4:3) | ワイド画面の横×縦(16:9) |

| 12.1 インチ | 31cm | 25cm × 18cm | 27cm × 15cm |

| 13インチ | 33cm | 26cm × 20cm | 29cm × 16cm |

| 14.1 インチ | 36cm | 29cm × 21cm | 31cm × 18cm |

| 15 インチ | 38cm | 30cm × 23cm | 33cm × 19cm |

| 17 インチ | 43cm | 35cm × 26cm | 38cm × 21cm |

| 19 インチ | 48cm | 39cm × 29cm | 42cm × 24cm |

| 20.1 インチ | 51cm | 41cm × 31cm | 44cm × 25cm |

| 21.3 インチ | 54cm | 43cm × 32cm | 47cm × 27cm |

細かな小数点は四捨五入した数字ですが、インチをcmに変換してみました。インチ表記でパッと長さをイメージできる方は少ないかと思いますので、定規などで長さを予測してみてください。

ちなみに...

現在、多くのパソコンメーカーから発売されるノートパソコンにおいて、一番種類が多い画面サイズが13.3インチとなっています。

このサイズのパソコンの特徴としては軽量(1㎏ちょっと)なパソコンが多く、持ち運びがしやすいというメリットが大きいためモバイルノートと呼ばれるようになりました。

また、タブレットよりも大きな画面でタスクを消化できるという点や、フルサイズのキーボードを搭載できるパソコンの中ではほぼ最小サイズという特性を持つのが13〜14インチまでのノートパソコンです。

これ以上の15インチ以上のサイズは据え置き型ノートパソコンとなるので、持ち運びをほとんどしない形でパソコンを使う方におすすめです。

最近は大画面かつ軽量モデルも登場していますが、大きな画面を持ち運ぶのは少し大変なので、持ち運ぶ頻度が多いのであれば13〜14インチ台のノートパソコンをおすすめします。

ディスプレイサイズ選びポイント

ディスプレイサイズは用途によって決める。

持ち運んで使うことが多ければ13.3インチモデル、家で使う機会が多ければ15.6インチモデルがおすすめ!

どんなスタイルで使っていくかが未定だという場合は13.3〜14インチモデルがおすすめです!

ここまでで13インチ未満のノートパソコンの解説を全くしませんでしたが、持ち運ぶ時の利便性だけを考えて10インチ台のノートパソコンなどを選んでしまうと、画面が小さく視認性が悪すぎたり、画面に比例してキーボードが小さくなってしまい打ちにくいなんて弊害が出てしまうこともあります。

詳しくは下記のページで10インチ台〜17インチ台までの解説をしています。

関連:»ノートパソコンの画面サイズ(インチ数)の選び方を解説。一覧から目的の大きさを見つけよう。

おすすめ解像度はどれ?

画面サイズと少し似ていてごっちゃになってしまうかもしれませんが、画面サイズとは別に解像度も確認する必要があります。

「画面解像度」とは?

解像度(ドット数)によって規格名が決まっており、よく耳にする「フルHD」や「4K」という言葉でドット数や解像度が決まっています。テレビなどでも同じ規格が使われており、一般的にはザックリと「画質」なんて呼び方もします。

モニター解像度は『縦×横のドット数』で決まっており、フルHD解像度の場合、縦1920ドッド×横1080ドットとなっており、画面内ドット数は2,073,600個となります。

一般的にノートパソコンやパソコンのモニター、テレビなどで使われる規格は以下の4通りです。

代表的な画面解像度

- HD(エイチディー)

=1,366px × 768px (縦横比16:9) - FHD(フルエイチディー)

=1,920px × 1,080px(縦横比16:9)

- WQHD(ワイドクアッドエイチディー)

=2,560px × 1,440px (縦横比16:9) - 4K(ヨンケー)

=3,840px × 2,160px (縦横比16:9)

テレビでは『若干画質が上がったかな?』というくらいの印象しか持たれませんが、パソコンの場合には使い勝手や表示可能領域が大きく変化します。

パソコンで同じページを開いた時の解像度による違いを分かりやすくするためにサンプルを用意しました。

FHD解像度(1920×1080)

HD解像度(1360×768)

Yahoo!ニュースを表示させた画面ですが、FHD解像度(1920×1080)で表示した画面の方が、文字が小さい代わりに1画面で同時に表示できる情報量が多いことが分かります。

解像度の低いパソコンの画面や、スマートフォンの画面ではスクロールが多くなってしまったり、1つ前の情報を確認したい場合などに大きく戻らなければいけません。

モニターの解像度はパソコンの処理性能とは関係ない部類に分けられがちですが、パソコンの使い勝手を大きく左右する要因なので軽んじてはいけません。

パソコンの解像度(画質)選びのポイント

ノートパソコンの解像度として最も一般的な FHD(フルHD)=1,920px × 1,080px を選んでおけば問題なし。

15インチ以上のノートパソコンを選ぶ方や、高解像度を必要とするクリエイティブ用途でパソコンを使う方は WQHD(ワイドクアッドエイチディー)=2,560px × 1,440px や 4K(ヨンケー)=3,840px × 2,160px がおすすめ。

また、解像度の高いモニターを搭載したパソコンを購入したことによって「文字が小さすぎるじゃないか」という問題も出てきますが、文字が小さく見にくい場合には拡大することも可能ですので問題ありません。

逆に、低解像度のディスプレイで文字を小さくすることはできないので、FHD以上が主流となっている現在ではHDディスプレイを搭載したノートパソコンはおすすめできません。

特殊な解像度でも大丈夫です

モニターの画質はHD・FHD・4Kだけではありません。一般的ではない解像度も多くあります。

| 規格名 | 解像度(単位:ドット数) (縦×横) |

比率 |

| XGA | 1024×768 | |

| SXGA | 1280×1024 | |

| HD(エイチディー) (WXGA) |

1280×768 1280×800 1366×768 |

16:9 |

| WXGA+ | 1440×900 | |

| WSXGA+ | 1680×1050 | |

| UXGA | 1600×1200 | |

| FHD (フルHD) | 1920×1080 | 16:9 |

| WUXGA | 1920×1200 | |

| QWXGA | 2048×1152 | |

| QXGA | 2048×1536 | |

| WQHD (ワイドクワッドHD) |

2560×1440 | 16:9 |

| WQXGA | 2560×1600 | |

| QWXGA+ | 2880×1800 | |

| QHD+ | 3200×1800 | 16:9 |

| 4K (QFHD) | 3840×2160 | 16:9 |

例えばApple製のMacBook Airでは2560 x 1664(WQXGA付近)の解像度。

SurfaceLaptopの場合では13.5インチモデルの場合2256x1504 縦横比3:2、15インチモデルでは2496x1664 縦横比: 3:2となっており、上記の表の中にも存在しない特殊規格となっています。

このような場合でも、 縦&横がフルHDのドット数を上回って入れば快適な解像度がありますので問題ありません。

先ほどの3機種を確認してみましょう。

| 機種 | 解像度 | 横ドット数 | 縦ドッド数 |

| MacBook | 2560×1604 | 2560>1920 | 1604>1080 |

| SurfaceLaptop 13.5インチ |

2256x1504 | 2256>1920 | 1504>1080 |

| SurfaceLaptop 15インチ |

2496x1664 | 2496>1920 | 1664>1080 |

3機種ともフルHD(1920×1080)の画質を超えていることが分かります。

特殊な場合はこのようにフルHDと比較してみて解像度が高いのか低いのかを判断し、解像度の高いノートパソコンを選ぶようにしましょう。

メーカーごとの特徴(デザイン / 機能性 / 価格)について

パソコンは様々なメーカーから発売されており、メーカーごと特色(デザイン、保証内容、パソコンのコンセプトなど)が違います。

MacOSを搭載したMac PROやMacBook、iMacなどはOSとパソコン本体をすべてAppleが製造していますが、それ以外はMicrosoftのWindowsを利用して様々メーカーがパソコンを製造しています。

パソコンを製造しているメーカーはとても多いため、このページでは「国内メーカー」「海外メーカー」「BTOメーカー」の3つに分けてご紹介します。

安心の手厚いサポートが魅力な【国内メーカー】

パソコン初心者におすすめできるのが「国産(日本製)メーカー」です。

国内メーカーの特徴

- 故障、質問などのサポートが充実

- 必要なソフト、アプリをインストール済

パソコンの使い方や必要なソフトがはじめからインストールされている場合が多く「これどうすればいいの?」という場合に自分で対処することができます。

また、困った場合やパソコンが故障してしまった場合などのサポートは日本語のメールや電話相談でできるため、パソコンを初めて持つという方は国産メーカー製の機種を選んでおくのがおすすめです。

また、国産のパソコンメーカーはそれほど多くなく、無名メーカーの粗悪品などが少ない傾向にあるため、以下のメーカーのパソコンメーカーの製品であればどれを選んでも大きく失敗する可能性が少ないです。

国内の主要パソコンメーカー

ただ、あらかじめインストールされたソフトが不要だったり、手厚いサポートが不要なパソコン玄人からすると割高な選択となってしまう可能性があります。

各メーカーごとの簡単な特徴やピックアップ製品についてはこちらのページで解説しています。

関連:»【国産/外国産】PCメーカー23社を紹介。選び方やおすすめ機種もピックアップ。

コスパ抜群でスタイリッシュなデザインが多い【海外メーカー】

パソコンをある程度使ったことのある方や、スタイリッシュなパソコンを選びたい方には「海外メーカー」をおすすめします。

海外メーカーの特徴

- 性能に対する価格が安い

- 付属ソフトがほとんど入っていない

- スタイリッシュな見た目

メジャーな海外メーカー製のパソコンはスタイリッシュな製品が多く、パソコンをカッコよく使いたい方にお勧めです。

また、国産メーカーとは違いパソコンに最初からインストールしてあるソフトが少ないため、パソコンの動作が重くなりにくいという特徴があります。パソコン内に多くのソフトが入った状態だとどうしてもパソコンの操作が遅くなってしまいがちです。

海外の主要パソコンメーカー

海外のメーカーですが、日本国内から購入すれば英字キーボードやOSが英語なんてこともないので、使い勝手は国内メーカーのパソコンと変わりはありません。

注意ポイント

国産メーカーのパソコンではない無名海外メーカーには注意する必要があります。

上記の主要海外メーカー一覧で表記したメーカー製のパソコンは問題ありませんが、格安無名メーカー製のパソコンを購入してしまうと、性能が低すぎてすぐ使い物にならなくなってしまったり、最悪の場合すぐに故障してしまうこともあります。

海外メーカーの製品を購入する際にはある程度ネームバリューのあるメーカーから選びましょう。

各メーカーごとの簡単な特徴やピックアップ製品についてはこちらのページで解説しています。

関連:»【国産/外国産】PCメーカー23社を紹介。選び方やおすすめ機種もピックアップ。

できるだけ自分好みに半自作できる【国内BTOメーカー】

BTOとは「Build To Order(ビルドトゥーオーダー)」の略で、日本語では受注生産という意味となります。先ほど紹介した「Dell」や「HP」などもBTOメーカーとなるのですが、海外のBTOとなるので少し勝手が変わります。

BTOメーカーは普通のパソコンメーカーよりも細かい部分までパソコンの性能を決めることができるため、主にデスクトップパソコンで動画編集を始めたい方や、高画質3Dゲームを楽しみたい方におすすめです。

国内BTOメーカーの特徴

- 国内生産でサポート・品質が良い傾向

- 細かなカスタマイズが可能

- 性能に対する価格は最安値クラス

- 不要なパーツは搭載しない状態でも購入可能

- 自作できなくても少しだけ自作の感覚で選べる

BTOメーカーではCPUの種類、メモリサイズ、ストレージサイズ、電源容量、各種ポート類などの細かい部分まで選択できる範囲内でカスタマイズして注文することができます。

パソコンの性能に直接的にかかわることのないPCケースやCPU冷却クーラーまでも選択できるメーカーもあるため、パソコンを自分で構成する楽しみも生まれます。

主な国内BTOメーカー

など

デスクトップ型のゲーミングパソコンはもちろん、ゲーミングでないノートパソコンも多く取り扱っているBTOメーカーもあります。価格重視でノートパソコンを選ぶ場合でも国内BTOメーカーはおすすめです。

関連:»国内・海外のBTOパソコンメーカーを紹介。各ショップの特徴や選び方を解説(ページ準備中です。今しばらくお待ちください。)

見落としがちな重要機能たちもチェック!

ここからは、性能面やハードウェア面では触れなかったポイントを解説します。

OS(オペレーティングシステム)の種類

「OS(Operating System)」とはパソコン内のシステム全体を管理し、様々なソフトやアプリケーションを動かすための基盤となるソフトウェアのことです。パソコンにOSが入っていないと動かすことができません。

現在パソコン市場の大部分を占めるOSはMicrosoft社の「Windows」と、Appleの「macOS」の2つとなりますが、OSが異なるだけで、パソコンとしてのハードウェア面では大きな違いはありません。

Windows搭載ノートパソコンは家庭からオフィスワークまであらゆるジャンルで活躍しています。一方AppleのmacOS搭載ノートパソコンは「MacBook」と呼ばれクリエイターやデザイナー、エンジニアを中心に人気があります。

どちらかが良くてどちらかが悪いという考えではなく、どちらのOSが自分に向いているかという視点でWindowsパソコンかMacBookを選びましょう。

関連:»MacとWindowsの違いを両刀使いの僕が比較してみました。

2019年ごろから徐々に一般化されてきた「Google Chrome OS」にも少し触れておきます。

「Google Chrome OS」とはChromeBookに搭載されているLinuxベースのOSです。

OSの内容としてはWindowsやMacintoshのように何でもできるパソコンのOSではなく、簡易的な用途に使うためのOSとなっています。

従来のWindowsやMacのソフトウェアやMicrosoft officeなどをインストールすることはできません。ブラウジングや動画視聴、メール、SNSなどを手軽に操作することに適しています。

また、Chrome OS 自体がとても軽い設計となっているので、低スペックのパソコンでもサクサク動作するためChromeBook自体を安価で購入できるといった特徴があります。

ChromeBookはGoogleだけでなく、多くのメーカーから発売されており、OS自体もほぼオープンソース化されています。

Wi-Fiの規格

最近のノートパソコンには必ずWi-Fi機能が搭載されていますが、Wi-Fiには規格があり、無線ルーター、パソコン本体のWi-Fi、Wi-Fiアダプタなど、すべてのWi-Fi製品に当てはまります。

以下の6項目が一般的なWi-Fiの規格です。

| Wi-Fi(無線LAN)規格 | 最大通信速度 | 周波数帯 |

|---|---|---|

| IEEE 802.11b | 11Mbps | 2.4GHz |

| IEEE 802.11a | 54Mbps | 5GHz |

| IEEE 802.11g | 54Mbps | 2.4GHz |

| IEEE 802.11n | 300Mbps | 2.4GHz/5GHz |

| IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz |

| IEEE 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz |

これらの最大速度はあくまで理論上出せる最高速度であるため、必ずしも最大速度がいつも出るわけではありません。

また、Wi-Fiの規格は異なるもの同士でも接続はできますが、速度に関しては低い物ほうの通信速度しか出すことができません。

Wi-Fi速度の例

IEEE 802.11b(11Mbps)のルーターでWi-Fiを発信

IEEE 802.11n(300Mbps)のパソコンでWi-Fiを受信

=最大速度は11Mbpsとなります。

IEEE 802.11ax(9.6Gbps)のルーターでWi-Fiを発信

IEEE 802.11n(300Mbps)のパソコンでWi-Fiを受信

=最大速度は300Mbpsとなります。

上記の規格をによってルーター(親機)とパソコン本体(子機)の規格が違うと遅いほうの通信速度が優先されます。

ただ、現在市販されているパソコンはハイグレードなWi-Fi規格を搭載している事が多く、例え規格を見ないで買ったとしてもWi-Fiが原因でYouTube動画がモタつくなんてことはほとんどないと思います。参考知識として頭の片隅に置いておいてください。

日頃から大容量のファイルを送受信する仕事をしている方や、データをクラウド上で管理する習慣がついている方は、パソコンに搭載されているWi-Fi規格の確認も忘れずに行った方がいいかもしれません。

Bluetooth搭載の有無

ノートパソコンのアクセサリをワイヤレスで使いたい場合、「 ![]() Bluetooth(ブルートゥース)」搭載の有無も確認しましょう。

Bluetooth(ブルートゥース)」搭載の有無も確認しましょう。

ノートパソコンの無線通信規格は「Wi-Fi」と「Bluetooth」の2つを搭載していますが、このような違いがあります。

| 無線通信規格 | 消費電力 | データ遅延 | 通信距離 | 通信速度 |

| Wi-Fi | 多い | 少し | 広い | 速い |

| Bluetooth | 少ない | ほぼ無し | 狭い | 遅い |

皆さんおなじみの「Wi-Fi」はルーターを介して複数の端末を無線でインターネットに接続することができます。そのほかにも、通信速度が早かったり、家のどこでスマホやパソコン使っても広範囲に電波を送ることができます。

一方、「Bluetooth」はパソコンやスマートフォン、ワイヤレスイヤホン、マウス、キーボードなどの機器同士を1対1で接続する技術です。

Wi-Fiと比較すると非力な無線通信でありますが、圧倒的に消費電力が少なく長時間利用に適しています。Bluetoothは送受信するデータ小さく、最新のBluetooth規格では遅延もほとんどないのが特徴です。特にパソコンでワイヤレスイヤホンなどを使いたい方は搭載の有無を確認してください。

意外と便利なNFC機能

NFCとは「Near Field Communication」の略語で「近距離無線通信規格」のひとつ。

身近なもので言えば、SuicaやEdy、iPhoneのApplePay、免許証やマイナンバーカードなどもNFCを使っていて、近距離でタッチする(かざす)だけでお支払いや認証作業ができてしまうという便利規格。

電子決済や免許証や住基カードなどを自分のパソコンで使いたい場合には重宝する機能です。

ただ、現在は搭載している機種がほとんどないことや、外付けで対応できるリーダーも販売されているので、必ずしもパソコンについていなければならない機能ではありません。

CD・DVD・Blu-rayドライブの有無

最近のノートパソコンは薄型化を重視しており、搭載するだけでノートパソコンの厚みが増してしまう「CD・DVD・Blu-rayドライブ」は廃止するという流れが一般的です。MacBook系はすでにモデルで光学ドライブを廃止しています。

毎日のようにCDやDVDに触れる人でなければ、パソコンに搭載されていなくても問題ありません。

USB接続可能な外付け光学ドライブも安価で購入できるので、必要な時だけ取り付けるといった形で運用するのがベストです。光学ドライブを省いた薄型のノートパソコンのほうがメリットは大きいです。

【重要】Office搭載の有無・契約形態

ノートパソコンで「Microsoft Office」を利用したい場合には、初めからOfficeがパソコンの中にインストールされているのかを確認する必要があります。

Officeの契約形態

- プリインストール版(初期搭載版)

- 定期購入版365シリーズ(月額、年額制で別売り)

- 永続ライセンス版(別売り版)

Microsoft Officeの3種類の主要ライセンスの概要を確認していきましょう。

| 最新版に更新 | 料金体制 | 使用可能デバイス | デバイス間の Office移行 |

||

| プリインストール版 | 常に最新のOfficeが 使用可能 |

PC購入価格に 上乗せ |

最初にインストール された本体1台のみ |

不可 | |

| リーテル版 (別売り版) |

定期購入版 | 常に最新のOfficeが 使用可能 |

年額、月額 | 自由に2台 | 可能 |

| 永久ライセンス型 | 不可 | 一度きり | 自由に2台 | 可能 | |

この表のようにプリインストール版、定期購入型、永久ライセンス型の3種類があります。どれにもメリット、デメリットが存在します。

個人向けOfficeは2019年現在でメジャーなものが6つ存在します。リーテル版、プリインストール版でそれぞれ3種類です。

| 一般家庭向けOffice早見表 |

||||||

Microsoft Office |

リーテル版(別売り版) |

プリインストール版(初期搭載版) | ||||

| 定期購入型 | 永久ライセンス型 | |||||

| Office 名称 | 365 Solo | Home & Business | Personal | Professional Premium |

Home & Business Premium |

Personal Premium |

| Word | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Excel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| PowerPoint | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

| Outlook | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Access | ○ | ○ | ||||

| Publisher | ○ | ○ | ||||

| OneNote | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 有効期限 | 購入日より 1年間 |

永久 | 永久 | 永続/1台 (搭載PCのみ) |

永続/1台 (搭載PCのみ) |

永続/1台 (搭載PCのみ) |

| 価格 | ¥12,984 | ¥38,284 | ¥32,784 | PCの価格に 上乗せ |

PCの価格に 上乗せ |

PCの価格に 上乗せ |

※リーテル版の価格は2020年現在のMicrosoft Officeより

Officeを使いたいのに、少し安いからといった理由でOffice非搭載モデルを購入してしまえば、別購入で30,000円以上の値段がついてしまうこともあります。パソコンとセットで購入する方法が一番安価なので、仕事やレポートなどでOfficeが必要な方は要チェックです。

関連:»【13社比較!】Office付きのパソコンが安いのはどのメーカー?

パソコンとは別で購入する場合は、買い切りやサブスクなど様々な種類があるので、自分に合ったものを追加で購入してみてください。

関連:»どこよりもわかりやすくMicrosoft Officeの種類を解説。

とにかく価格重視であれば中古のパソコンも要検討

当サイトがおすすめしている性能(Core i3もしくはCore i5+メモリ8GB以上)を新品のパソコンから選ぼうすると、どうしても10万円は超えてしまうのが現在の相場です。

このページを作成している僕自身も中古のパソコンをよく買うので、失敗しにくい中古パソコンの選び方をまとめています。パソコンを中古で購入するのであれば、とにかくパソコン専門の中古ショップがおすすめです。

何よりも価格が安いことが魅力の中古商品ですが、中古パソコンを購入する際のポイントをしっかり押さえておけば後悔することなくパソコンを選ぶことができます。

中古パソコン選びのポイント

- 中古パソコン専門店で購入する!

- 保証のない物は絶対に購入しない!

- とりあえず安い物を買わない!

上記3点をしっかり守って選んでください。

中古パソコンの選び方やおすすめショップ紹介は以下の記事で詳しく紹介していますので、ご検討中の方はご確認ください。

関連:»中古パソコンを買うならどこ?おすすめショップ7選と買う場所の選び方を解説!保証期間やOffice、送料も徹底比較!

また、ネットショップでなく(リサイクルショップなどの)実店舗で販売されている中古パソコンを購入するかで迷っている場合は以下のページを見ながら「中古相場」と「製造年(CPUの世代)」を確認した上で購入するかを検討してみてください。

関連:»中古パソコンの世代やスペックの確認方法・注意点を解説!

パソコンを選ぶ前に、パソコンの知識をつけましょう

ノートパソコンを含め「パソコン」は、あなたにとって難しいイメージがあるかもしれませんが、パソコンの性能を理解する上で重要なパーツの種類を数個覚えるだけで、自分に最適なパソコンを選びやすくなります。

1台数万円~数十万円と高額な出費となるので、少しだけ知識をつけた状態で自分の用途に合ったパソコンを選んでみてください。