パソコンでファイルを保存する際、「名前を付けて保存」と「上書き保存」のどちらを使うべきか迷う場面は少なくありません。文書や画像の編集作業中に、誤って上書きしてしまった、後で内容を戻せなくなった、という経験をした人も多いかもしれません。

この記事では、それぞれの保存方法の仕組みや違いを整理しながら、具体的な使い分けの判断基準、アプリごとの操作手順、さらには誤保存後の復元方法までを網羅的に解説します。

このページで分かること

- 「上書き保存」と「名前を付けて保存」の役割と仕組みの違い

- 迷ったときの使い分け基準と判断方法

- 主要アプリでの保存操作の具体的な手順

- 誤って保存・上書きした場合の復元方法

スポンサーリンク

「上書き保存」と「名前を付けて保存」。2つの保存の役割と挙動

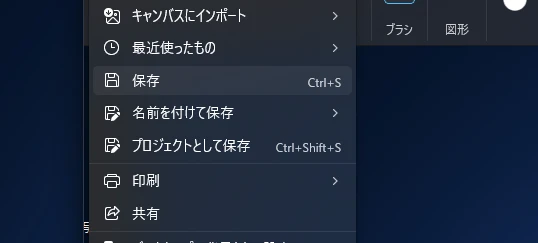

「ペイント」で保存するときの挙動

ファイル保存の操作には大きく分けて「上書き保存(≒ 保存)」と「名前を付けて保存」の2種類があります。この2つは似ているようで、実は役割や動作の仕方がまったく異なります。どちらを選ぶかによって、ファイルの管理や復元のしやすさが変わるため、正しく理解しておくことが大切です。

以下に、それぞれの保存方法の特徴を整理しました。

保存方法ごとの基本的な違い

- 上書き保存(≒ 保存)

↳ 開いている元ファイルにそのまま上書きする - 名前を付けて保存

↳ 新しい名前・場所・形式で別ファイルとして保存する

「上書き保存」は作業中の内容をすぐに反映したいときに便利ですが、過去の状態には戻れません。一方で「名前を付けて保存」は、元のデータを保持しながら別のバージョンを残す方法として役立ちます。

上書き保存=同じファイルを更新する保存方式

「上書き保存」は、開いている(現在編集中の)ファイルそのものに最新の編集内容を反映させる保存方法です。

ファイル名や保存先は変更せず、その場で内容を更新します。WordやExcel、画像編集ソフトなど、ほとんどのアプリでCtrl+Sのショートカットが使えるため、手軽でスピーディに保存できるのが大きなメリットです。

ただし、すでに保存されているファイルの中身を直接書き換えるため、間違った編集をそのまま保存してしまうリスクがあります。とくに、「前の状態に戻したい」「元のデータを残しておきたかった」という場合には致命的です。

保存後に元の状態を確認しようとしても、簡単には戻せません。作業中の一時保存として使う分には便利ですが、「変更前のデータも残しておきたい」ときには注意が必要です。

名前を付けて保存=別名・別形式・別場所で複製する保存方法

「名前を付けて保存」は、現在のファイルをもとに、新しい名前・形式・保存先を指定して複製する保存方法です。元のファイルは一切変更されず、新しく保存されたファイルにだけ編集内容が反映されるため、オリジナルの状態を維持したまま、別バージョンとして管理することができます。

「名前を付けて保存」が活きるケース

- 元データを残したまま、編集済みのバージョンを保存したいとき

- 他の人に配布するためにファイル形式を変えたいとき(例:.docx → .pdf)

- 進捗ごとにファイルを分けて保存しておきたいとき(例:企画書_v1、企画書_v2)

特にOneDriveやクラウド環境で作業している場合は、自動保存によって上書きされやすくなるため、「名前を付けて保存」でバージョンを分けておくと、後で比較や復元がしやすくなります。

新規作成時と既存編集時での動きの違い

ファイルの保存操作は、「新規作成したばかりのファイル」と「すでに保存済みのファイル」とで、ボタンの動きが異なります。どちらの状態かによって、「保存」や「上書き保存」ボタンを押したときに何が起きるのかが変わることもあります。

ファイルの状態による保存操作の違い

- 新規作成ファイル

↳ 「保存」を押すと、まず保存先やファイル名を指定する(=実質「名前を付けて保存」) - 既存ファイルの編集

↳ 「保存」やCtrl+Sでそのまま上書き保存される

新規ファイルは、まだ「どこに」「何という名前で」保存するかが決まっていない状態です。そのため、「保存」ボタンを押しても、すぐに保存されるわけではなく、ユーザーが保存先・ファイル名・形式を選ぶ必要があります。この操作は実質的には「名前を付けて保存」と同じ意味合いになります。

逆に、すでに保存したファイルを編集している場合は、「保存」操作は変更点を即座に反映させるだけのものになります。この場合、ファイル名や場所の変更はありません。

合わせてこの仕組みも覚えておけば、「保存したはずなのに見つからない」「元に戻せない」といったよくあるミスを避けやすくなります。

迷わないための使い分け

「上書き保存」と「名前を付けて保存」は、どちらもファイルを保存するための操作ですが、目的や状況によって選ぶべきタイミングが異なります。特に仕事や学校での資料作成、複数人での共有作業では、保存の仕方ひとつでトラブルにつながることもあるため、基本的な判断基準を知っておくことが役立ちます。

ここでは、使い分けに迷ったときに参考にしたい、保存操作の考え方を紹介します。

バージョン管理や配布用は「名前を付けて保存」

編集途中の内容を段階的に残したいときや、他の人に配布するための最終版を作るときは、「名前を付けて保存」が適しています。

こうすることで、過去の状態と比較したり、誤って編集してしまった内容をすぐに見直すことができます。

ファイル名を工夫することで、バージョンを視覚的に分かりやすく管理できます。

バージョン管理でよく使うファイル名例

- 初回版資料

↳ _v1.docx - 修正版資料

↳ _v2.docx - 配布用の最終版資料

↳ _final.pdf

こうした命名ルールを決めておくと、後から見返すときにも整理しやすくなります。

既存ファイルを継続更新は「上書き保存」

日常的なメモや、繰り返し内容を更新するようなファイルは「上書き保存」で問題ありません。

たとえば、日報やチェックリストのように、1つのファイルを継続して使っていく場合は、いちいち別名で保存するよりも上書きしたほうが効率的です。

また、自分だけが使うファイルや、バックアップが自動的に取られている環境(OneDriveなど)であれば、リスクも少なく、気軽に「保存」操作を行えます。

自動保存・OneDrive利用時の注意点

OneDriveやMicrosoft 365など、クラウド環境で作業している場合は、自動保存機能が有効になっているケースが多くあります。この状態では、操作しなくても数秒ごとにファイルが上書き保存されるため、知らないうちに元データが更新されてしまうこともあります。

このような環境では、以下のポイントに注意することで、誤上書きのリスクを減らすことができます。

自動保存環境で気をつけたいこと

- 重要な変更を加える前に「名前を付けて保存」で別バージョンを作成

- 編集後すぐに共有せず、一度内容を見直す習慣を持つ

- 必要に応じて「自動保存」を一時的にオフにする

特に共同編集や業務ファイルの場合、何かあってもすぐに復元できるよう、「名前を付けて保存」でこまめに分岐を作ることが安全策となります。

主要アプリでの具体的な保存操作

代表的なアプリでの「上書き保存」「名前を付けて保存」の操作手順を解説します。アプリごとにメニュー名やショートカットが多少異なるため、自分が使っているソフトに合わせて確認してください。

メモ帳・一般アプリでのメニュー操作とショートカット

「メモ帳」などの基本的なアプリでは、以下の流れで保存操作を行います。

メモ帳での操作手順(新規&既存)

- Ctrl+S → 「保存」ダイアログが表示(新規の場合)

- 既に保存されたファイルを開いて編集しているとき → Ctrl+Sでそのまま上書き保存

- 別名で保存したいとき → メニューから「ファイル」→「名前を付けて保存」選択

新規ファイルの場合、「保存」操作は実質的に「名前を付けて保存」と同じ意味になりますので、保存場所や名前を最初にしっかり選びましょう。

Microsoft Officeでの別名保存と形式の選択

Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint などのオフィス系では少し手順が増えます。

Officeアプリでの保存操作手順

- 既存ファイルを更新

↳ Ctrl+S または「ファイル」→「保存」 - 別名で保存

↳ 「ファイル」→「名前を付けて保存」→「参照」から保存先を選択 - 保存先決定後、「ファイル名」を入力/「ファイルの種類(例:.docx、.pdf)」を選択→「保存」

このとき、他の形式(例:.pdf)で配布したい場合は「ファイルの種類」で「PDF(*.pdf)」を選ぶことで、編集不可形式に変換して保存できます。

画像・PDF化など形式を変えるときのポイント

画像編集ソフトやオフィスアプリで「形式を変えて保存」する場合も「名前を付けて保存」を使うことが基本です。形式変更による保存では、元の編集可能な形式を残しておくことで後から修正しやすくなります。

形式を変えるときの意識ポイント

- 元データを編集可能形式(例:.psd、.docx)で保存しておく

- 配布用や閲覧用に形式を変える(例:.pdf、.jpg、.png)→「名前を付けて保存」で出力

- ファイル名やフォルダーに「_final」「_配布用」などタグを付けて管理

このように、形式を変えて保存する場面では、オリジナルを残しつつ別バージョンを作ることが、後々の手戻りを防ぐうえで有効です。

まとめ|誤上書きを防ぎ、必要なときに復元できる環境づくり

ファイルを編集するたびに「上書き保存」だけに頼ると、誤って元データを消してしまったり、過去の状態を見返せず困ることがあります。

そのため「どんな場面で」「どの形式で」「どこに」保存するかを意識し、「名前を付けて保存」を適宜使い分けることが長期的に見ると安心です。

フォルダー構成、ファイル名のルール、クラウド/ローカルの使い分けといった基盤も併せて整えておくことで、トラブル時の復元もスムーズになります。