Windows11で使える「休止状態(ハイバネーション)」ですが、未設定の場合では隠れている機能であり、知っている方のほうが少ないと思います。

このページでは休止状態の仕組みから設定方法、スリープやシャットダウンとの違いなどを解説しています。

このページで分かること

- 休止状態の仕組みとスリープ/シャットダウン/高速スタートアップとの違い

- [スタート]→[電源]メニューに「休止状態」を表示する具体的な手順

- フタを閉じたときや電源ボタンで休止状態にする設定方法

- 休止状態がストレージ(SSD)に与える影響

※

このページの内容「休止状態」は使用することでストレージの使用頻度を増やします。

設定・使用する場合はデメリットを十分に理解したうえでお試しください。

スポンサーリンク

休止状態の基礎知識とスリープとの違い

まずは「休止状態」の仕組みや特性を理解しましょう。スリープと似ていますが、電力の使い方や復帰の速さ、向いている場面が異なります。

休止状態の仕組み:メモリ内容ストレージの保存して電源を切る

「休止状態」とは?

パソコンの電源は完全に切れるが、作業状態をストレージ(SSDやHDD)に保存して電源を切るオプション機能。

再起動時にはスリープと同様に前回の作業状態が完全に復元された状態で復帰する。

休止状態は、作業中のメモリ内容(アプリの開き方や入力途中のテキストなど)をシステム(C)ドライブに保存してからシャットダウンします。保存用ファイルは一般に「hiberfil.sys」として作成され、次回電源投入時に読み戻すことで作業を再開できます。電源が完全に切れるため、持ち運び中のバッテリー消耗や誤作動の心配が少ないのが特長です。

休止状態で電源が切れれば、バッテリーを搭載していないデスクトップパソコンの電源ケーブルを抜いたとしても、電源を停止する前の状態が復元されます。

休止状態の要点

- メモリ内容をストレージへ保存→電源オフ

- 待機中の電力消費ゼロ

- 再開時は保存データを読み戻して復帰

- システムドライブの空き容量を少し使う

SSDの空き容量は数GB単位で必要になる場合があります。容量に余裕がないと、更新プログラムの展開や大きなファイルの保存に響くことがあるため、ディスク残量は定期的に点検しておくと安心です。

スリープ/シャットダウン/高速スタートアップとの比較

電源モードは「電力」「速さ」「用途」のバランスが違います。特徴を表でまとめると次の通りです。

| モード | 電力消費 | 復帰速度 | 作業状態の保持 | ストレージ使用 | 向いている場面 |

|---|---|---|---|---|---|

| スリープ | わずかに消費 | とても速い | 保持 (メモリに残す) |

ほぼ不要 | 短い離席・すぐ再開したいとき |

| 休止状態 | ゼロ | 普通〜とても遅い | 保持 (ストレージに保存) |

数GB程度を使用 | 長時間の持ち運び・電池温存 |

| シャットダウン | ゼロ | 普通 | 保持しない | 不要 | 環境を一度リセットしたいとき |

| 高速スタートアップ | ゼロ | やや速い起動 | 一部保持 (システムのみ) |

システム状態を一部保存 | 電源オフからの起動を少し短縮 |

迷ったら、短時間ならスリープ、長時間離れる・持ち運ぶなら休止状態、環境を一度整えたいときはシャットダウンと覚えておくと実用的です。

休止状態を今すぐ使えるようにする設定

電源メニューに「休止状態」を出しておくと、シャットダウンなどと同じように使えるようになります。

あわせて「フタを閉じたとき」や「電源ボタン」の動作を休止状態にしておくと、持ち運びや離席時の操作が楽になります。

電源メニューに「休止状態」を表示する手順

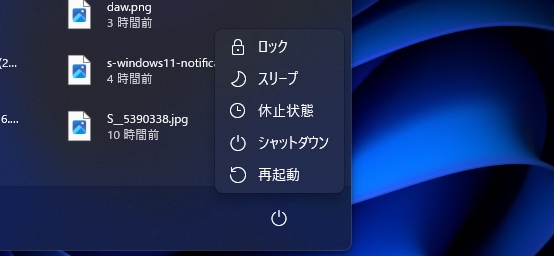

スタートの「電源」内に「休止状態」を追加する基本設定です。チェックを入れて保存するだけで反映されます。

休止状態を電源メニューに出す手順

- Windowsキーを押して「コントロール パネル」と入力→起動

- 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」→「電源ボタンの動作の選択」を開く

- 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック

- 下部「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェック→「変更の保存」

設定後は、[スタート]→[電源]に「休止状態」が並びます。チェックが見当たらない場合は、管理者権限で機能を有効化する操作が必要になることがあります。

フタを閉じたとき・電源ボタンで休止状態にする設定

ノートPCのフタや電源ボタンに休止状態を割り当てておくと、直感的に切り替えられます。電源に接続中(電源に接続)とバッテリー駆動で別々に設定できます。

フタ・電源ボタンの動作を休止状態にする手順

- 「電源ボタンの動作の選択」画面を開く

- 「電源ボタンを押したときの動作」を「休止状態」に変更(必要な列のみ)

- 「カバーを閉じたときの動作」も「休止状態」に変更

- 「変更の保存」をクリック

電源ボタンは短押しで休止状態、長押しは強制電源オフになる機種があるため、長押しは避けるのが安全です。外部ディスプレイ利用中のノートでフタを閉じる運用をする場合は、表示が切れないか合わせて確認しておくと安心です。

なぜ初期状態で「休止状態」が非表示なのか

休止状態は、メモリ上の作業内容をストレージに書き出してから電源を切る仕組みです。よって乱用することでPCの故障率を上げてしまうことも考えられます。

休止状態は大きな書き込みを伴う→SSD耐久性への影響

休止状態では、搭載メモリの内容をファイル(hiberfil.sys)に保存し、再開時に読み戻します。そのため休止状態直前のメモリ容量に近いデータ量の書き込みが毎回発生します。頻繁に使う運用だと、日々の累積書き込みが増えがちです。

休止状態とSSD

- 保存→復帰で大きめの書き込み・読み出し

- 搭載メモリ容量が多いほど1回あたりの書き込みが増えやすい

- SSDのTBW(書き込み耐久)は高いが、使い方次第で差が出る

- たまに使う程度なら負担は限定的

容量面でも、保存用に数GB〜十数GBの領域が必要になる場合があります。空き容量が少ないPCでは更新プログラムや一時ファイルと競合しやすく、運用上の負担になりやすい点も覚えておきましょう。

休止状態の仕組み(動作原理)をよく知らない状態での乱用はストレージを確実に痛めてしまいます。だから初期状態では項目が隠されているのですね。

使うかどうかの目安と設定の考え方

休止状態は長時間の持ち運びやバッテリーの温存に効果的です。一方で、日常の短い離席はスリープで十分というケースが多く、電源メニューに出しておくかは運用次第です。

判断の目安

- 短時間の離席→スリープ(ストレージへの書き込みはほぼ無し)

- 数時間〜翌日までの保管・移動→休止状態

- 環境を一度リセット→シャットダウン

- 空き容量が不足気味→休止状態の利用を控える

必要になったときだけ休止状態をメニューに表示し、不要になったら非表示に戻す運用が扱いやすい選択です。

ストレージの空きがない状態で休止状態を使うとどうなる?

休止状態はメモリ内容をhiberfil.sysに保存するため、ストレージの空きが足りないと休止に失敗し、スリープへ戻ったり最悪は電源断で作業が失われることがあります。

起こりやすい症状

- 休止へ移行中に停止→画面が復帰して未実行のまま

- バッテリー切れ直前の自動休止に失敗→電源断→作業消失

- 空きが極端に少ないと、そもそも休止の項目が出ない/有効化できない

安全に使うための目安と対処

- 空き容量の目安

→ 16GB以上を確保(メモリ量に比例して必要量が増える)

→ 空きが作れるまでスリープを選ぶ - 休止ファイルの調整(上級者)→powercfg /h /size 60 等で割合を縮小

- 一時的に無効化→powercfg /hibernate off(空き回復)。再利用時はpowercfg /hibernate on

- 起動短縮だけ確保→powercfg /h /type reducedで高速スタートアップ用に限定

空き容量が不足している状態では休止は成り立ちません。整理で十分な空きを確保してから使うと安心です。

hiberfil.sysは一度使ったら削除される?

結論から言うと休止状態で作成された「hiberfil.sys」は自動では削除されません。hiberfil.sys は休止機能のための常駐ファイルで、休止から復帰しても自動削除は行われず、休止機能が有効なあいだCドライブ直下に配置され続けます。

ポイント整理

- 自動で消えない→休止のたびに残る常駐ファイル

- サイズは大きめ→メモリ量に応じて数GB〜十数GBを占有

- 休止を使っていなくても維持→機能が有効な限り配置されたまま

削除・再作成の手順(管理者)

- 削除(機能も停止)→powercfg /hibernate off を実行

- 再作成(機能を再有効化)→powercfg /hibernate on を実行

空き容量を確保したいときはoffで回収し、再び休止を使うときにonで戻す運用がシンプルです。

まとめ|Windows 11で休止状態を賢く使い分ける

休止状態は、電池を減らさず作業を保てる安心感が強みです。ただしストレージを酷使してしまう機能でもあるので、乱用はおすすめしません。

短時間はスリープ、長時間は休止状態、環境を整えたいときはシャットダウンというシンプルな切り替えで、快適さと電力節約を両立できます。

当ページの更新履歴 [Update History]

- 2025-09-20:»記事が公開されました。(Windows 11 Pro 24H2 [OS Build 26100 or later] にて実施/確認した情報となります。)